La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) ofrece un marco integral de estrategias y herramientas para garantizar el acceso al lenguaje a quienes tienen el habla limitada o ausente. A lo largo de este artículo exploraremos su definición, los colectivos a los que beneficia, la tipología de sistemas asistidos, sus beneficios clínicos y educativos, así como las jerarquías de apoyo y las barreras más frecuentes en su implementación.

¿Qué es la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)?

La CAA se define como el conjunto de métodos y medios—gestuales, visuales o tecnológicos—que complementan o sustituyen el habla en personas con dificultades para producir o comprender el lenguaje oral. Este sistema de comunicación aumentativa alternativa incluye desde gestos y signos manuales hasta pictogramas, objetos reales y dispositivos electrónicos con síntesis de voz.

Mg. EDI. Claudia Marimón Rigollet, Profesora de Educación Diferencial, Máster en Orientación Educacional y Especialista en Comunicación Aumentativa y Alternativa, enfatiza que “la CAA no es un último recurso, sino una vía que permite expresar ideas incluso más complejas que mediante el habla”. De este modo, ésta herramienta refuerza el lenguaje oral en unos casos y lo sustituye en otros, siempre priorizando la eficacia comunicativa.

La International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) distingue dos funciones en la CAA:

- Aumentativa: Cuando refuerza un habla parcial.

- Alternativa: Al reemplazarla por completo.

Esta distinción permite soluciones temporales—por ejemplo, tras intervenciones médicas que impiden hablar—o permanentes en caso de lesiones neurológicas o síndromes congénitos.

El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) la define como un medio compartido con interlocutores, que habilita la participación social y el ejercicio de derechos en igualdad de oportunidades. La clave de la CAA no es el canal, sino la comprensión mutua: cualquier vía que garantice que el mensaje del emisor llegue íntegro al receptor.

La CAA no debe confundirse con lenguas de señas naturalizadas, que constituyen sistemas lingüísticos propios. En cambio, la CAA abarca sistemas didácticos y tecnológicos orientados a la funcionalidad inmediata, con vocabularios limitados o dinámicos según los objetivos del usuario.

Te podría interesar este curso:

Desarrollo comunicativo en los primeros meses de vida

Ir al programa

¿A quién beneficia la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)?

Los usuarios de CAA forman un grupo heterogéneo en edad, diagnóstico y nivel de comprensión. En el espectro pediátrico destacan la parálisis cerebral, la apraxia verbal y trastornos del espectro autista, donde la implementación temprana favorece el desarrollo del lenguaje, la lectoescritura y las habilidades sociales.

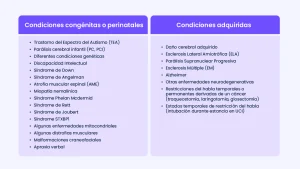

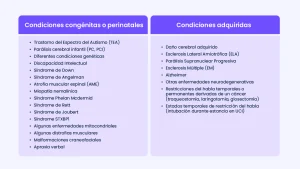

Entre las condiciones congénitas o perinatales, se incluyen el síndrome de Down, distrofias musculares y malformaciones craneofaciales; todas pueden cursar con anarquía o disartria que limite el habla. En el ámbito adulto, la CAA apoya a personas con afasias post-ictus, esclerosis múltiple, ELA o tras traqueostomías y laringectomías, permitiendo restablecer la comunicación en fases críticas.

Relación de condiciones genéticas, perinatales y adquiridas que pueden precisar de la implementación de CAA. Lista no exhaustiva.

Fuente: AlfaSaac, DSM-V y CIE-11

No existen requisitos previos para iniciar un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación: basta con que el habla sea insuficiente para las necesidades del individuo. La CAA ofrece una vía de expresión igualitaria, democratizando el acceso al discurso en cualquier entorno: educativo, laboral o familiar.

Gracias a su carácter multimodal, la CAA también beneficia a interlocutores y equipos terapéuticos, quienes ganan un lenguaje común para planificar intervenciones, evaluar progresos y asegurar la coherencia de apoyos en todos los contextos de vida del usuario.

Por último, Marimón recuerda que “muchas veces se espera que el usuario aprenda el sistema, pero el verdadero desafío está en que su entorno —familia, docentes, compañeros— también lo conozca y lo use”.

¿Qué tipos de sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa existen?

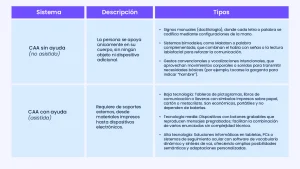

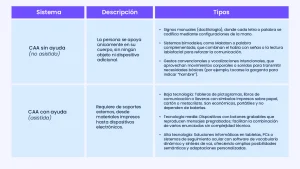

En su estudio seminal de 1986, Lloyd y Fuller (1986) —investigadoras especializadas en comunicación alternativa del Center for AAC & Autism— propusieron una clasificación que aún sirve de base para comprender los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Dividieron la CAA en dos grandes bloques: sin ayuda (no asistida) y con ayuda (asistida), según requiera o no un soporte externo para transmitir el mensaje.

Esta taxonomía ayuda a profesionales a seleccionar el medio de comunicación aumentativa y alternativa más adecuado, evaluando motricidad, capacidades cognitivas y contexto de uso. Un SAAC, en este marco, es el sistema tangible—tablero, dispositivo o aplicación—que implementa la estrategia de la CAA.

Beneficios de la Comunicación Aumentativa y Alternativa

De acuerdo con Drager, Light y McNaughton (2010), las intervenciones con CAA generan mejoras sustanciales en múltiples dominios:

- Habilidades comunicativas funcionales:

- Expresión efectiva de necesidades y deseos (petición, negación, elección).

- Intercambio de información y desarrollo de competencias sociales.

- Reducción de conductas desafiantes:

- Menos comportamientos disruptivos al anticipar actividades con horarios y agendas visuales.

- Mayor seguridad emocional gracias a rutinas predecibles.

- Mejoría en la comunicación expresiva:

- Ampliación de vocabulario y estructuras sintácticas.

- Fortalecimiento de la pragmática: turnos conversacionales y adaptación al contexto.

- Avance en la comprensión del lenguaje:

- Mayor capacidad para procesar y responder a enunciados orales y escritos.

- Refuerzo de las habilidades semánticas y morfológicas.

- Progreso en la producción del habla:

- Mejora de la articulación y fluidez en usuarios con habla pobre.

- Empleo de la CAA como puente para el desarrollo del lenguaje oral.

- Desarrollo de la alfabetización:

- Incremento de la conciencia fonológica, la lectura y la escritura.

- Correlación entre pictogramas y grafemas que facilita el aprendizaje lector.

Por otro lado, la especialista observa que, “cuando el usuario ve a su entorno usar su CAA, se genera confianza y oportunidades constantes de practicarlo: ese es uno de los grandes beneficios”. Además, la personalización de la voz sintética y el control sobre el propio mensaje refuerzan la autoestima y la identidad de quienes dependen de la CAA.

Jerarquía de apoyos en la Comunicación Aumentativa y Alternativa

La jerarquía de apoyos (o prompting hierarchy) en CAA organiza de manera progresiva las estrategias de enseñanza para facilitar que el usuario emita una respuesta comunicativa correcta. Estas ayudas, ampliamente documentadas en análisis aplicado de la conducta, deben iniciarse con las formas menos intrusivas y escalar sólo cuando sea necesario, con el fin de fomentar la autonomía. Alberto y Troutman (2013) plantean que los apoyos deben ser lo más débiles posibles, brindar foco en la habilidad objetivo y limitarse en duración para evitar la dependencia .

Se describen dos modos de aplicación según el perfil del usuario:

- Least-to-most prompting: Se comienza con apoyos verbales o visuales sutiles (por ejemplo, una pausa expectante o una mirada insistente) y, si la persona no responde, se aumenta gradualmente el nivel de intervención hasta la asistencia física mínima (mano sobre mano). Este orden es eficaz para usuarios que muestran reticencia a iniciar la comunicación y requieren un estímulo progresivo.

- Most-to-least prompting: Se aplica primero un apoyo más directo—como el modelado completo o la guía física—y luego se retira gradualmente, reduciendo la intervención conforme el usuario adquiere confianza y habilidad. Resulta útil en personas con impulsividad o conductas desafiantes, para asegurar respuestas correctas desde el principio y minimizar errores tempranos.

La jerarquía clásica propuesta por Rocky Bay (Harris, Ryder & Totten, 2010) incluye:

- Pausa expectante: Se espera una respuesta espontánea del usuario, respetando su ritmo.

- Ayuda no verbal indirecta: Se emplean gestos, miradas o expresiones para señalar la acción o el símbolo deseado.

- Ayuda verbal parcial: Se ofrecen pistas lingüísticas, completando parte del mensaje.

- Modelado: El instructor muestra cómo usar el SAAC, dentro de un “mano sobre mano” mínimo.

- Asistencia física explícita: Guía directa de la mano del usuario hacia el botón o pictograma, como último recurso.

Para resolver las limitaciones del modelo anterior, Ahern y Nielsen (2016) redefinieron una jerarquía sin asistencia física, poniendo el énfasis en la estimulación del lenguaje asistido. Su propuesta prioriza ayudas verbales y visuales estructuradas, relegando el contacto físico a un recurso muy puntual. Esta visión fomenta una intervención más respetuosa y autogestionada, donde el usuario asume progresivamente el control de su comunicación sin sentirse manipulado .

En conclusión, seleccionar y dosificar correctamente estos apoyos es crucial para maximizar la efectividad de la CAA; ni todos los usuarios requieren el mismo nivel de ayuda ni todas las situaciones demandan la misma estrategia, de modo que la jerarquía debe adaptarse de forma individualizada y dinámica.

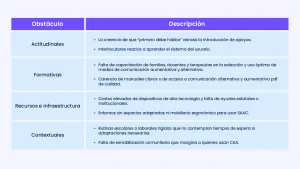

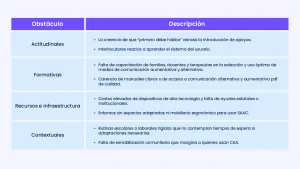

Barreras para el desarrollo de la comunicación en personas usuarias de CAA

A pesar de su eficacia, la Comunicación Aumentativa y Alternativa se enfrenta a obstáculos que conviene reconocer:

“No basta con entregar el dispositivo: todos los actores deben formarse y comprometerse para que el usuario encuentre siempre interlocutores dispuestos a entender y a responderle”, concluye la profesional.

Bibliografía

AlfaSAAC. (2024). Comunicadores dinámicos: Sistemas de alta tecnología

División de Políticas Educativas, Subsecretaría de Educación Parvularia, Ministerio de Educación. (2024). Comunicación aumentativa y alternativa (CAA)

Drager, K. D. R., Light, J., & McNaughton, D. (2010). Effects of AAC interventions on communication and language for young children with complex communication needs. American Journal of Speech-Language Pathology, 19(2), 158–175.

Harris, E. J., Ryder, S., & Totten, L. (2010). Positive AACtion: Information Kit for AAC Teams. Rocky Bay.

Lloyd, S. B., & Fuller, R. A. (1986). Toward an augmentative and alternative communication symbol taxonomy: A proposed superordinate classification. Augmentative and Alternative Communication, 2(3), 169–183.

Solís, S. (2024). SAAC: Comunicadores dinámicos